- Las personas trans son de las más vulnerables dentro de la comunidad LGBTIQ+. El equipo de El Diario conversó con cuatro jóvenes de este colectivo, quienes contaron sus historias y realidades: la resiliencia es el principal valor que destaca en sus testimonios

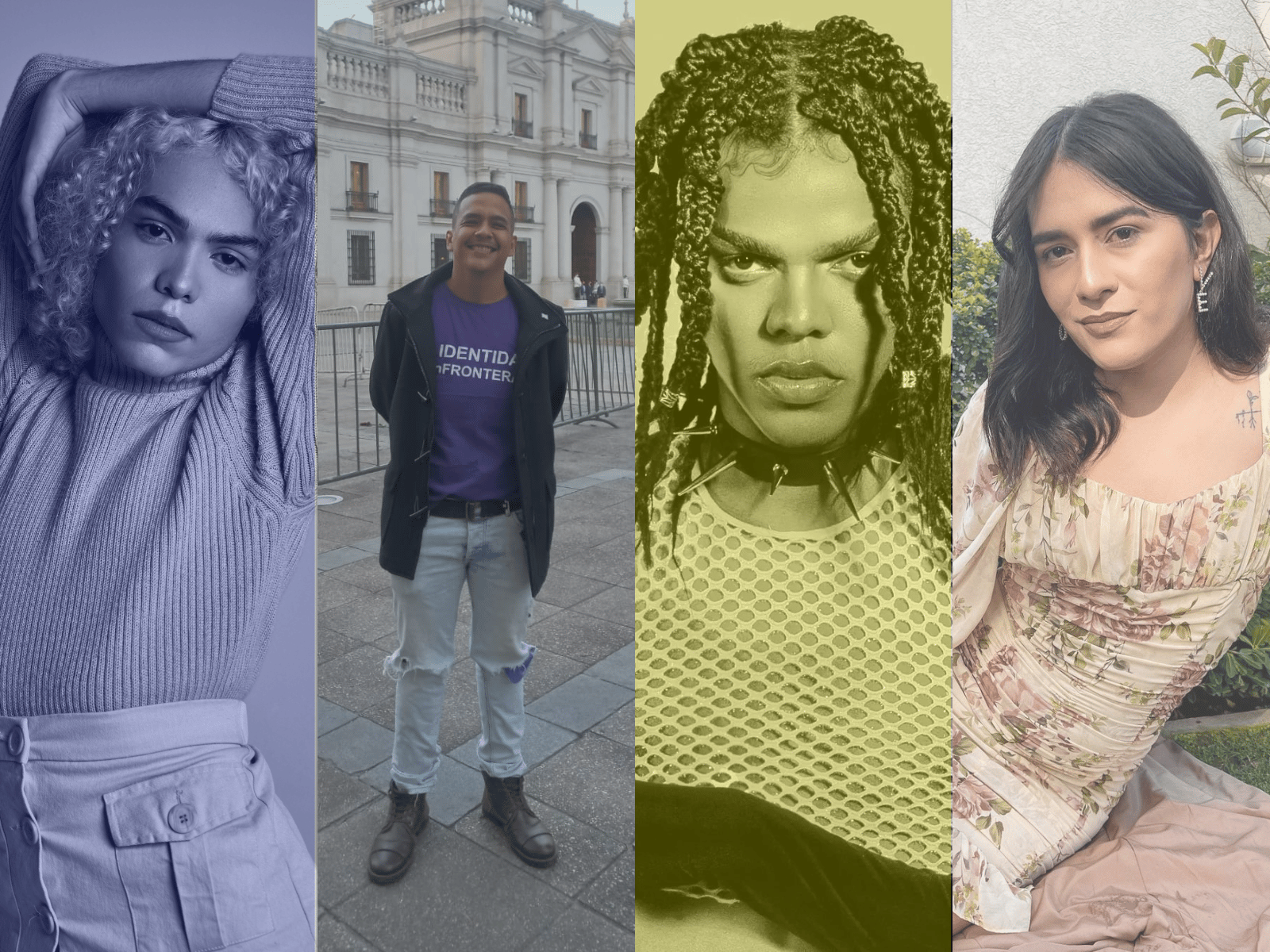

Una sonrisa se asoma en sus rostros, aunque en ocasiones predominen las lágrimas. Viven su dinámica diaria en un contexto de dificultades. Están conscientes de ello, pero no dejan que eso pueda más que sus ganas de salir adelante. Las historias de Fernando Ojeda, Liohan Delgado, Carli Robles y Valentinna Rangel dan fe de ello. La juventud trans venezolana busca dejar a un lado la revictimización con la que muchos los suelen presentar ante el mundo. Sus victorias, por más que provengan de pequeñas batallas, se convierten en grandes logros cuando superan las adversidades.

Para todos, el ser ellos mismos es la principal victoria, y después se suman una serie de hechos y acciones que los motivan a impulsar sus proyectos de vida. En el caso de Fernando Ojeda, de 33 años de edad, le apasiona buscar soluciones y apoyar a las personas trans migrantes, principalmente venezolanos. Él está radicado en Chile y es uno de los fundadores de Migración Diversa. Su objetivo también es poder facilitar a estas personas el acceso a los servicios de salud y apoyo legal ante circunstancias como la discriminación y la violencia. “Me apasiona la justicia, los derechos, las historias de las personas trans y sus contextos, estamos para transformar nuestra sociedad, no solo desde el género, sino desde nuestras vivencias personales”, dice Ojeda para El Diario.

A Liohan Delgado, de 20 años de edad, y a Carli Robles, de 22, las motiva ser modelos a seguir para otras personas trans. Delgado se dedica al activismo LGBTIQ+ con el Movimiento Somos y al activismo feminista interseccional con la ONG Uquira. ”Yo quiero hacer que quienes se sientan diferente se identifiquen conmigo. Quiero tener un impacto en la sociedad para poder ayudar a mis hermanas a alzar la voz: ¡existimos!”, destaca para El Diario Robles, quien también se dedica al diseño gráfico.

Los retos que enfrenta la juventud trans venezolana

En el país, las personas trans no tienen acceso a ningún derecho que les permita cambiar su identidad, acceder a planes de salud pública, como la terapia de reemplazo hormonal y la orientación médica profesional. Por ello, Ojeda y Rangel tomaron la decisión de emigrar, buscando mejores condiciones en otros países. No obstante, son las injusticias y la impunidad las mayores dificultades que enfrentan las personas de este grupo, al igual que la violencia y las agresiones que surgen en el entorno familiar.

Fernando Ojeda denuncia que la religión católica, y en los últimos años la evangélica, ha impregnado las instituciones del Estado y a sus funcionarios, lo que ha viciado la toma de decisiones sobre la comunidad trans, que de acuerdo al dogma, suelen ver los temas LGTBIQ+ como una “abominación” o pecado. Aun así, cree que aunque exista cierto abandono de la justicia, se puede avanzar “reparando”.

Lio Delgado destaca que existe desconocimiento sobre la comunidad LGBTIQ+ en parte de la sociedad, principalmente sobre lo que implica ser una persona no binaria, queer o intersexual. Además, agrega que también debe atenderse la situación de las personas de esta comunidad en otras entidades además de Caracas.

También está el tema cultural y la visibilización de personas LGBTIQ+ en distintos espacios. “Si hay representación en las familias, espacios de trabajo, academia, vamos a entender un poco más”, narra Rangel sobre la importancia de contar las historias de personas trans. Los cuatro jóvenes consideran que la educación, la empatía y el respeto a las diferencias y a la sociedad laica es la clave para empezar a poner en práctica ese proceso de reparación.

“El mayor aprendizaje que nos deja la transfobia es que debemos reparar. Hemos contado una historia que no es real. Si hoy en día se están incluyendo a las personas trans es porque siempre han sido reales; válidas. Creo que es un aprendizaje que debemos hacer desde la individualidad y desde lo colectivo. No estamos contando nuestra historia, estamos pensando desde la norma. Además, todo está sexualizado. Las personas no son sus genitales, allí más que desafíos, hay aprendizaje”, agrega Rangel.

LGBTIQ+: ¿ qué significa ser queer, no binario e intersexual?

Se suele conocer el significado de LGBTIQ+, que hace referencia a la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, pero con quienes son intersexuales y queer no suele pasar lo mismo, incluso con las personas no binarias, ya que son conceptos que se han ido añadiendo con el tiempo. nnLas personas intersexuales son todas aquellas que físicamente no se corresponden dentro de los patrones sexuales del sistema binario varón/hombre. El término queer hace referencia a lo “extraño” o “poco usual” y tiende relacionarse con una identidad de género que rompe con las reglas establecidas sobre sexualidad y género. Por su parte, quienes se identifican con el género no binario no se perciben totalmente como una persona masculina o femenina, es decir, se hallan fuera del binarismo.

Fernando Ojeda y la realidad de la juventud trans migrante

Fernando Ojeda comenzó a transicionar en 2014, en el contexto de las protestas antigubernamentales en el país. Fue a los 27 años de edad que pudo identificarse como un hombre trans. “Busqué en Internet qué pasaba si sentía que mi cuerpo no era mío o si sentía que era un hombre y había nacido mujer. Allí me salió la palabra trans y fue un mundo nuevo para mí, dije ‘esto es lo que soy’, ya entiendo lo que hay que hacer. Entonces conocí los procesos hormonales, médicos y psicológicos, además me di cuenta de que en Venezuela no hay nada”, destacó Ojeda.

En ese entonces, e incluso en la actualidad, el proceso hormonal, al no ser público, debe hacerse de manera clandestina o a través de organizaciones civiles. Otras personas compraban anabólicos, algo prohibido en el país. En Valencia (Carabobo), de donde es oriundo Fernando, no habían organizaciones que brindaran apoyo a las personas trans. En las instituciones del Estado tampoco encontró apoyo.

El cúmulo de situaciones y su proceso de transición para vivir su identidad de género lo llevaron a buscar opciones fuera de Venezuela, donde se le reconocieran sus derechos. Se topó con que en Chile se les brindaba apoyo a las personas trans; fue entonces cuando tomó la decisión de migrar.

A pesar de que en Chile pudo mejorar su calidad de vida, todavía no ha podido cambiar su nombre. “Sigo estando acá con una identidad que no me pertenece. Chile reconoce la identidad de género, pero no de las personas trans migrantes. Me encuentro en un vacío y mi vida sigue estando postergada”, destacó.

Fernando cataloga su día como complejo al tener que usar los documentos oficiales, como el carnet, pasaporte, o un documento de identidad, pues tiene una expresión de género distinta, lo que lo lleva a recordar las situaciones que vivió cuando era niño.

La infancia trans existe, pero suele ser truncada

Ojeda recuerda que a los 4 años de edad estaba consciente de que la identidad que se le asignó al nacer no era la indicada. Aunque trató de vivir su vida con normalidad, cuando “salió del closet” con su familia como una persona lesbiana, le dieron la espalda y la echaron de su casa. “Mi familia estuvo toda mi adolescencia tratando de cambiar mi identidad. Fui a muchos psiquiatras y psicólogos desde los 12 a los 16 años de edad. Muchas de estas terapias eran para tratar de corregirme”, señala el activista.

Esa etapa de su vida tuvo consecuencias en su salud mental, algo que lo llevó a intentar suicidarse dos veces. Solo su abuela lo apoyaba y le compraba cosas consideradas de hombres, como carros de juguetes. “Mi familia es muy católica; yo también lo era. Al final terminé en situación de calle y eso fue lo que me hizo más fuerte y me preparó para lo que vino muchos años después”, destacó Fernando Ojeda. Vivió con amigos o personas cercanas en Maracay (Aragua) y nuevamente en Valencia luego de que lo echaron de su casa.

Ahora que su vida ha mejorado en distintos aspectos, se dedica a ayudar a otros para que no vivan lo que él vivió. Cree que las personas trans deben estar en espacios políticos, para que sus vidas y experiencias sean tomadas en cuenta. “Traemos mucha resiliencia que puede ayudar a que nuestra sociedad avance y sea mejor”, completa.

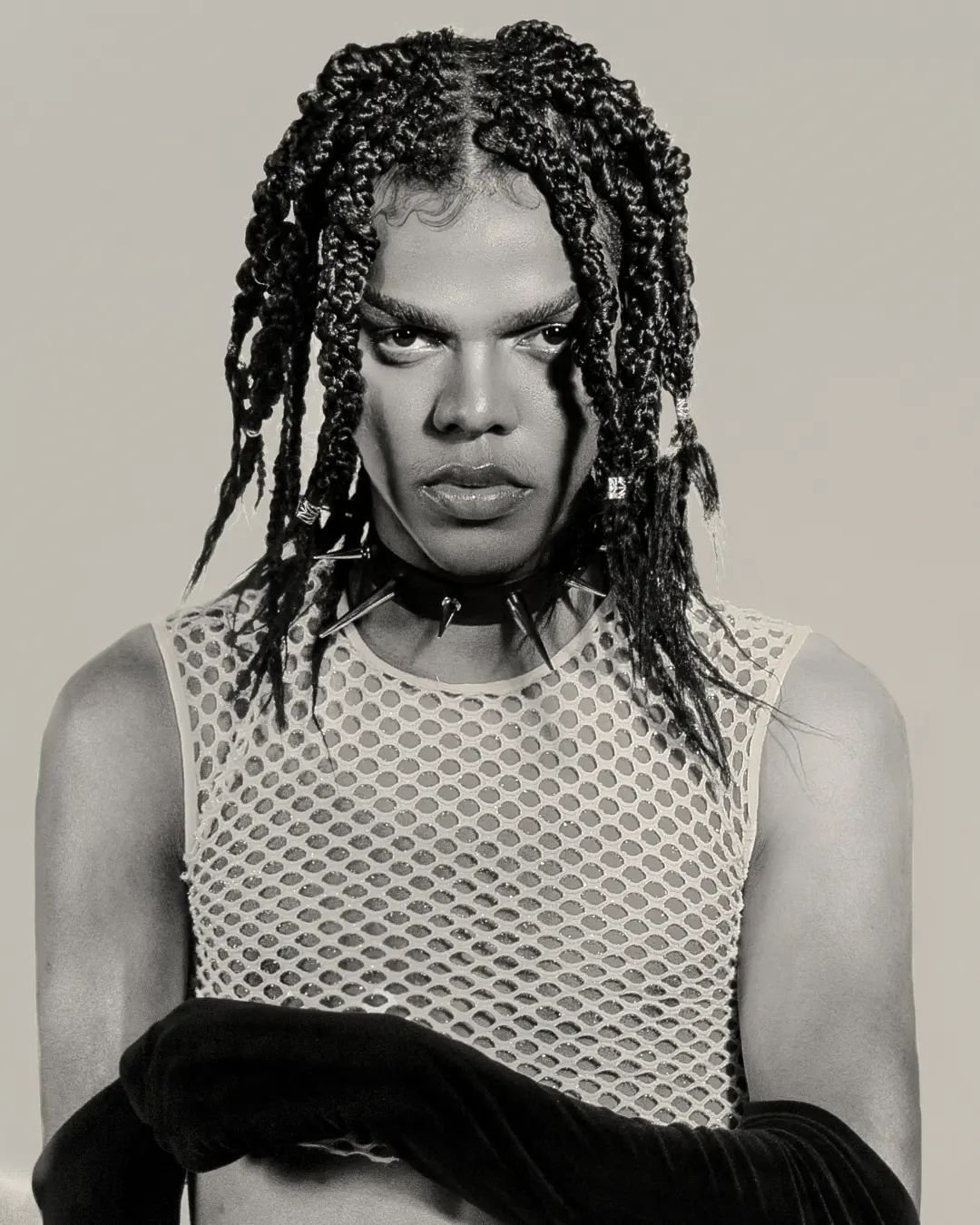

Liohan Delgado y aprender sobre las personas no binarias

Los contrastes se dejan ver entre una historia y otra. A diferencia de Ojeda, Liohan Delgado, o Lio, recibió el apoyo parcial de su familia; principalmente de su mamá. Con ella comparte momentos, ropa y gustos. El resto de su familia aún no acepta del todo que ella es una mujer trans no binaria, por ser un tema tabú para ellos, del cual ella les ha ido enseñando con el tiempo.

Lo que ella llama su “transición social” empezó en 2021, luego de varios meses de introspección y cuestionamiento a su identidad, proceso en el que le acompañaron sus amigos. Al hablar sobre su historia recuerda momentos de disforia y de sensación de inconformidad de género que vivió desde muy pequeña. Cosas en su anatomía le “incomodaban” desde al menos los cinco años de edad.

Durante los primeros meses tomaba prestada ropa y maquillaje de su mamá e iba probando. “Yo no abordé el tema con mi familia por voluntad propia, sino mi mamá, en este caso, ella prácticamente me sacó del closet. Ella me preguntó si quería ser mujer y yo le dije que sí. Lo tomó bien, lo aceptó y cuento con una relación cercana con ella”, destacó.

Siempre le incomodó acoplarse a los grupos de hombres y hacer actividades consideradas de “varones”. No se le permitía jugar con muñecas o usar frecuentemente colores “de niña”. Esa sensación de extrañez la sintió también estando rodeada de hombres en su familia. Se sentía a gusto con el grupo de tías, mamá, abuela y primas. “Durante mi adolescencia se sentía mucho la persecusión en broma de que debía salir del closet o ser homosexual. Era su manera de entender el por qué yo era distinta. Era la imposición de una masculinidad con la cual no me sentía cómoda”, explica Lio Delgado.

Los momentos de su infancia marcaron su futuro. Lio recuerda que revisaba los sostenes de su mamá y se los ponía, se sentía cómoda, pero sentía culpa porque “se supone” que no debía estar haciendo eso, comenta.

A los 16 años de edad, cuando cursaba cuarto año de bachillerato, mientras hacía una actividad, le tocó investigar sobre las personas trans, cuestión que despertó su curiosidad. A partir de allí empezó a indagar sobre la identidad de género. Fue su despertar.

“Me motiva muchísimo el tener una relación de hermandad con otras personas trans. Nos volvemos familia porque es la manera de apoyarnos entre nosotros”, relata. Lio se proyecta en un futuro como una figura pública dedicada a las artes. De momento, no busca irse del país, ya que espera continuar con sus labores de activismo. También le gustaría ser mamá y pilar de su familia.

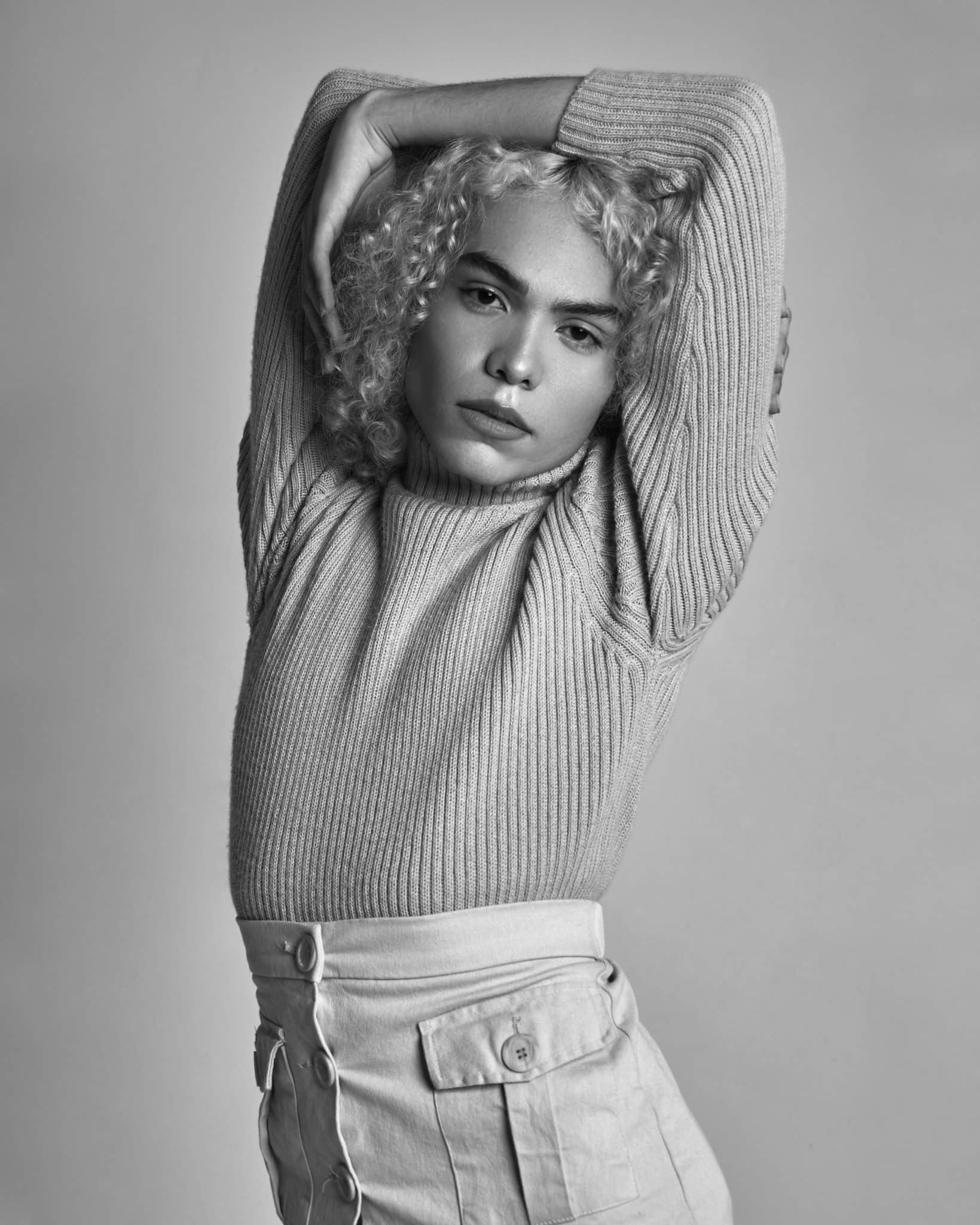

Carli Robles y el sobreponerse a la homofobia racializada

Al igual que Lio, Carli Robles inició su transición hace un año, aupada por las celebraciones del mes del Orgullo, en medio de un contexto que le brindó comodidad. “Ella siempre estuvo allí, pero no estaba del todo manifestada”, indica la modelo. Su familia es conservadora, de principios cristianos, y no tuvieron la mejor reacción al enterarse. En diciembre de 2021 se fue de su casa debido a que no se sentía a gusto allí; el ambiente se tornó tóxico para ella.

De niña, viendo a familias tradicionales en televisión, o en el colegio, pensaba: “Yo quiero ser la mamá”. “Cuando eres pequeña, no sabes por qué quieres estar en esa posición. Cuando fui creciendo entendí que hay cosas que quería cambiar, mostrar, pero no las pude mostrar porque no me sentía cómoda o segura”. A los 7 años de edad sentía ganas de ponerse un vestido pero se limitaba por su familia. Se siente agradecida de haber vivido lo que vivió en su infancia ya que, a pesar de todo, aprendió y puede ayudar a los demás: “Ya sané”.

Su mamá no toleró lo que ocurrió y continúa sin aceptarla. Sin embargo, sus amigos siempre la han apoyado. Ella no se fuerza para acelerar sus procesos, su principal objetivo es salir adelante. “No voy a forzar las cosas, eso no me va a invalidar como mujer trans”, destaca la diseñadora gráfica.

Carli no sigue ningún patrón para validar su identidad. Ella explica que la feminidad no está en la genitalidad, el cabello largo u otros aspectos normativos. Se define como una “deidad” dentro del espectro de género. Se siente cómoda y feliz con su cuerpo y apariencia, además, quiere ser un referente para los jóvenes trans.

En ese momento se sintió humillada y como un monstruo. Posteriormente vivió episodios de ansiedad y crisis. Por años se sintió atrapada y que eso se iba a repetir de por vida. Cuando le servían la comida en su casa le tiraban el plato. “Nadie se merece eso simplemente por ser diferente”, agrega.

No le gusta pensar en el futuro, pero se ve tranquila, en un lugar donde estén las personas que quiere. Se ve trabajando sin ser “explotada” laboralmente. Explica que a las personas trans no se les contrata “porque no quieren hacer sentir incómodos a los demás del equipo y si te contratan, tratan mal o pagan menos”.

Valentinna Rangel y el crear conciencia para luchar contra los estereotipos

Valentinna, Fernando, Lio y Carli están conscientes de que haber nacido en Venezuela supone un gran desafío. Rangel se dijo a sí misma que tenía que salir adelante a pesar de ello. “Dije, tengo que estudiar, no quiero sentir que por mi transición no tendré espacios dentro de la academia, en el ámbito laboral o familiar, o en el Estado, ya que no existen políticas de inclusión de personas trans”, comentó.

Su infancia, al igual que ocurre con gran parte de las personas trans, estuvo llena de confusión, estereotipos e imposiciones de género. No se le permitía ser femenina y le rapaban el cabello, acciones que afectaron su salud mental. Incluso, en preescolar se ponía del lado de las niñas y fue reprendida por ello.

Parte de su familia y amigos han estado para ella a pesar de los momentos complejos. Cuando exteriorizó el ser una mujer trans y comenzó la socialización iniciaron otros desafíos. Salir a la calle siendo ella misma fue difícil al comienzo de su transición. Le generaba mucho miedo por el contexto venezolano, ya que predominaban pensamientos llenos de prejuicios, miedos, y creencias antiguas. “Las personas trans llevamos un poco de esos prejuicios, que son desafíos para poder construirnos; por eso hablamos de deconstruirnos para volver construirnos”, expresa Rangel.

Lo que la llevó a migrar a Chile, al igual que Fernando Ojeda, fue la crisis humanitaria que se profundizó en el país, así como, las escasas condiciones para las personas LGBTIQ+. Creció en un contexto en el que sobre las personas trans se hacían chistes, o se asume que son trabajadoras sexuales.

En 2016 emigró a Chile, donde empezó a ver una representación positiva de personas trans en los medios de comunicación y espacios de trabajo. Allí estudió una maestría y pudo acceder al trabajo. En 2018 inició su transición física y la terapia de reemplazo hormonal. Valentinna menciona a Una Mujer Fantástica, la película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, como un ejemplo de cómo se mostraba positivamente en ese país a las personas trans.

A pesar de los avances en la visibilización, no escapó de los comentarios negativos de otras personas, también por el hecho de ser venezolana. Ella se define como una mujer paciente y planificada. Le gusta el movimiento, el atreverse y cuestionar el pensamiento sobre cómo se observa el mundo. Esa actitud le ha permitido ser quien es en la actualidad. Es activista y además también es parte de Migración Diversa.

En Chile han respetado su identidad aunque legalmente, al igual que Ojeda, está en un limbo. “Creo que alzar la voz, el poder hablar desde mi experiencia, desde la experiencia de personas que viven cosas similares a mi, me han hecho una persona alegre, porque aunque ha sido catártico, me genera una sensación de que algo está pasando y que me estoy involucrando en ese cambio”, dice la activista que se proyecta en los próximos años haciendo lo que le gusta: comunicar, escribir, debatir y viajar.

Actuar hoy por las nuevas generaciones de jóvenes trans

La lucha de las personas trans se nutre de las historias de sus protagonistas y dejan ver las innumerables barreras que existen para que este grupo tenga acceso pleno a sus derechos dentro y fuera del país. El mayor logro de estas personas, según dejan ver las historias de Fernando, Lio, Carli y Valentinna, es la resiliencia por alcanzar sus metas a pesar de las adversidades.

“Es importante contar con redes de apoyo, donde puedan respetar, escuchar”, destaca Rangel. Lio cree que no solo se trata de promover cambios para la sociedad actual, también se alza la voz para que a las personas trans en el futuro se les respete sus derechos.

Los jóvenes trans siguen esperando respuestas del Estado venezolano. Mientras eso ocurre, organizaciones intentan tender la mano a este grupo que cada vez es más visible. En un contexto hostil como suele ser el venezolano, las personas trans no escapan a la discriminación interna. “Lo queer no te quita lo racista, lo queer no te quita lo misógino, lo clasista”, dice Lio. A pesar de eso, los jóvenes trans continúan contando sus historias y alzando su voz ante las injusticias, con la esperanza que en algún momento eso ayude a cambiar su realidad y la de otras personas. Las adversidades aún no han podido borrar la sonrisa de sus rostros, esa es una batalla que ya tienen ganada.