El siglo XX inventa la manera de preservar el sonido.

A partir de allí cambió todo el paradigma de audición y apreciación del fenómeno musical. La música podía atesorarse y reiterarse en casa ad libitum, pero también podía reproducirse en múltiples ámbitos y momentos, diversos de los de su ejecución. Nace la industria discográfica y con ella la radio y la comercialización del sonido. Los géneros y los oyentes se dividen y parcelan. El resultado, es una suerte de babelización de la música.

Por ello, cuando pensamos en el siglo XVII e insertamos el término barroco, una como banda sonora compuesta por Vivaldi, Bach y Handel domina el paisaje. Lo mismo ocurre con Mozart y el siglo de las luces, y para abarcar el largo y tormentoso siglo XIX, asisten multitudinariamente desde Beethoven a Bruckner, Schubert o Verdi, Brahms, Tchaikovsky, Bizet y Wagner.

No podemos hacer el mismo ejercicio de síntesis en el siglo XX: Babel nace en las vanguardias, los ismos estéticos y filosóficos, el hito de las dos guerras mundiales, la aparición del cine, la radio, la Televisión, la estereofonía, el sonido digital, el internet y un conglomerado aglutinador que llamaremos, por conveniencia provisoria, cultura pop.

No es materia de este texto la disquisición filosófica y sociológica acerca de la percepción y pluralidad de culturas, ni de su hibridación, ni de la impronta de la industrialización y reproduccionalidad de los objetos culturales en la psique humana de estos dos últimos siglos.

Sí lo es, en cambio, la breve cuestión de cuál sería el sonido de la modernidad o de los dos últimos siglos: ¿el jazz, Los Beatles, el rock en alguna de sus también babélicas corrientes? O, por el contrario, ¿aceptaremos que la partitura de nuestro tiempo la escribieron Stravinsky, Schönberg, Webern, Villa-Lobos o Glass, en franca y progresiva disolución de la melodía?

La modernidad es Babel y en las ruinas de esa torre mítica jamás hubo entendimiento ni concordia. Sin embargo, podría haber una seña de identidad con la cual aproximarnos a una coincidencia. Así como en el siglo romántico Wagner y otros promovieron a la ópera como la obra de arte total por síntesis de disciplinas, la vigésima centuria proclama como logro imponderable la prodigiosa convivencia de imagen, teatro, palabra, color y sonido que constituye el cine, por supuesto, a partir de la eclosión de su formato sonoro.

En ese sentido, el cine se constituye en una suerte de gran memoria colectiva y compartida en la que encontramos amplios espacios de convivencia, emociones y fantasías. No a todos gusta el jazz o el rock, ni el reggaeton ni mucho menos el dodecafonismo para que podamos encontrar un consenso fácil a la hora de reconocer sonidos memorables que definan el siglo, pero muy pocos se resisten al encanto irresistible del cine.

Sonidos memorables

Por su misma necesidad expresiva y su prosodia, el cine requiere de sonidos memorables, sonidos que evoquen imágenes poderosas y desde allí el aliento apasionado de la historia que la pantalla nos narra.

Y exactamente de eso se trata: de sonidos memorables, de melodías que se nos han tatuado a lo largo de buena parte de estos últimos cien años en la piel y el corazón. La vertiente atonal por la que derivó la música en los primeros 25 años del pasado siglo exilió a muchos compositores de las salas de conciertos. Así los rezagados del romanticismo encontraron en el cine la tabla de salvación que la academia les retiraba. De allí vinieron Steiner, Waxman, Rosza, Herrmann, autores de muchos de los grandes títulos de los primeros cincuenta años (King Kong, Frankenstein, Gone with the wind, Psycho, Lost Weekend, entre otros).

Más recientemente, nosotros, los chicos que sobrevivimos a la Guerra Fría, Vietnam, el mayo del 69, a Reagan, Bush, la Revolución Cubana, la Caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS, el asesinato de John Lennon y las dictaduras hispanoamericanas, también confeccionamos una banda sonora para esa heroica supervivencia. Nosotros hemos atravesado los dos siglos con la piel marcada por unas melodías insumergibles, de metales y visos inembargables de la memoria.

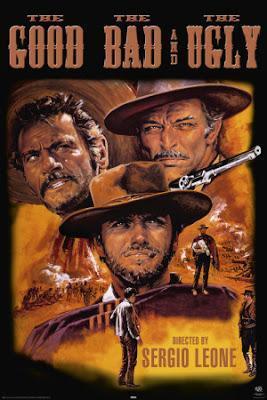

Dos de los responsables de esos sonidos fueron honrados hace pocas semanas desde España, con el Premio Princesa de Asturias: Dos músicos cuyas carreras abarcan buena parte del último medio siglo de nuestra vida. Y resulta muy difícil no encontrar un recuerdo que no asociemos con su música: te fugabas del liceo ya terminando la mañana y te metías al cine de barrio más cercano a librarte de tanta luz solar, ¿y con qué te encontrabas? Muy probablemente con un Western Spaghetti y el rostro pétreo de Clint Eastwood. Al salir, detrás tuyo te acompañaban ya para siempre las síncopas y las bizarras flautas de la banda sonora de El bueno, el malo y el feo.

Seguramente eras muy joven para la clasificación de las películas más interesantes que se estrenaron durante tu adolescencia. Así que recordarás la cola de horas para ver Tiburón y por supuesto uno de los staccati de contrabajo más célebres de la historia del cine.

Ya mayorcito, cuando tu alma vieja empieza a acumular más nostalgias que sorpresas, llega un tema musical que te reencuentra con todos los besos de celuloide que te escamotearon en tu vida censores y amores inconstantes hasta que ya no puedes escucharlo sin entender que el Cinema Paradiso es una Ítaca que no podemos abandonar.

¿Te inunda un ansia sideral, conviertes un telescopio en una extensión de tus ojos, te parece que un observatorio es tu cabo cañaveral particular o has soñado toda la vida con los efectos de gravedad cero que Kubrick diseñó en la pantalla? Imposible entonces no mirar la Vía Láctea y que te impulse el intervalo triunfal de quinta que inaugura la portentosa banda sonora de Star Wars.

Y así podríamos seguir enumerando avatares en los que han quedado inscritas la música entrañable, incisiva, poderosa o intimista, fantástica y conmovedora del Maestro italiano Ennio Morricone y del estadounidense John Williams.

Westerns y galaxias

El italiano es apenas 4 años mayor que el neoyorquino Williams, pero su carrera musical cinematográfica comienza muy contemporáneamente. Mientras el primero se convierte, casi imperceptiblemente en el pilar del Spaghetti Western, ese género clase B, acuñado con maestría por Sergio Leone, pero sustentado por el particular sonido que a los desérticos paisajes españoles daban las guitarras, los silbidos, los solos de trompeta, la percusión ideados por Morricone; el americano hacía pininos en la TV y ya desde allí exploraba las galaxias distantes, poniendo música a las aventuras de la familia Robinson en la exitosa serie Lost in Space. De vez en cuando, Morricone insertaba unos compases adicionales de genio a los sones que rodeaban a Eastwood, Bronson o Van Cleef, y desplegaba una voz sopranil describiendo una melodía extática bajo un sol inclemente como haría en esa obra maestra que es Once Upon a Time in the West.

Williams tuvo que tener más paciencia, pues no sería hasta 1975, cuando su amigo Steven Spielberg le encomendaría la responsabilidad de crear una música especialmente aterradora para un monstruo que aparecería alrededor de poco más de media hora en pantalla, pero cuya sombra debía estar presente a lo largo del film. Con esa música, que comparte con los chillidos de Psycho, de Bernard Hermann, la pareja de sonidos más reconocibles y escalofriantes del cine, John Williams saltó a las candilejas, y nadie volvería a ser sordo a sus sonidos.

Morricone habría de recorrer un sinuoso camino por filmes de terror clase B, o las búsquedas de Elio Petri o Pasolini, para apartarse de la etiqueta de los vaqueros italianos. Pero sería en el reencuentro con Sergio Leone que volvería a alcanzar una cima en sus bandas sonoras. El director también quería alejarse de los desiertos y las Colts 45, y decidió esta vez filmar en la propia Nueva York una historia de gangsters más intimista y menos cruenta que las de Mario Puzo, pero con una maestría narrativa que no deja de sorprendernos. La música casi minimalista que se teje desde la infancia de sus protagonistas hasta la figura femenina sobre la cual recaerá la clave de la trama se hace imprescindible en esta novela visual que Leone propone y que las reiteraciones de las melodías de Morricone van destejiendo como un magistral hilo de Ariadna. Hablamos de Once upon a time in America

Williams, avalado por el triunfo sorprendente del film de Spielberg, viaja directamente de las profundidades del mar al cosmos, a una galaxia muy, muy lejana, pues es George Lucas, otro jovencito cineasta, amigo de Spielberg quien le comisiona la confección de una partitura que sostenga los genialmente sencillos efectos especiales que estructuran la saga de Luke Skywalker, la Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, Obi Wan Kenobi y el imponente Darth Vader. Williams repotencia algunos sonidos ya presentes en Lost in Space, quizás los más stravinskianos (los seres de arena, los robots, las criaturas fantásticas), los mezcla con préstamos diáfanos de Los Planetas de Holst (las naves del Imperio, la figura del villano) y unas gotas de Mahler, Strauss y hasta Rimsky-Korsakov (el envolvente tema de Leia), para crear la partitura sinfónica más brillante, subyugante y poderosa de los últimos cincuenta años: la de Star Wars. El verdadero poder de la fuerza, los deslumbrantes sables laser, la potencia de la velocidad Warp, el terror que nos infunde Darth Vader, la fascinación de los paisajes extraterrestres reside en las melodías no sólo inolvidables sino compuestas magistral y contundentemente, y que hoy son emblemas del imaginario de por lo menos tres generaciones.

En 1986, Morricone vuelve a crear otra obra maestra al musicar la extraordinaria película de Roland Joffe: La Misión. Aquí la música era esencial pues la historia narraba el terrible despojo de que fueron víctimas las misiones jesuitas en América al perder el favor del Papado en el siglo XVIII, y en cuyas organizaciones comunitarias la enseñanza de la música y la confección de instrumentos había alcanzado una notable cumbre, hoy testimoniada por investigaciones musicológicas. Con ese celestial tema del oboe, Morricone logró a un tiempo hacer imagen la espesura de la selva, la candidez indígena, el fervor de los misioneros y la devoción pacífica, que sería arrasada. Como muchas de las de Williams, esta de Morricone trascendió la circunstancia de su película para convertirse en banda sonora religiosa (CNN, por ejemplo la convirtió en fondo de sus transmisiones a la muerte de Juan Pablo II, quien ya la había utilizado en sus mediáticas giras).

Héroes y recovecos

Creados en nuestro pasado mitológico y sosteniendo nuestros relatos épicos y una buena porción de nuestro imaginario cultural, sin embargo nunca hemos estado tan necesitados de héroes como en esta atribulada contemporaneidad, y John Williams se convirtió en el orquestador de la infinita oquedad del espacio sideral, pero también en proporcionarles sonoridad a los grandes héroes ficcionales de los últimos cincuenta años. No sólo la inagotable saga de Star Wars, sino a Superman en su primer rescate por parte del cine, en 1979, a Indiana Jones, en ese jubiloso maridaje de Lucas y Spielberg; un guiño de nuevo al espacio al darle impulso al vuelo de bicicletas más famoso de la historia en E.T o, dodecafonía mediante, darle voz a los extraterrestres de Close encounters of the third Kind, héroes más terrenos y reales como Schindler, en el lastimero violín de The Schindler’s List o la desolación bélica en Saving Private Ryan, sin olvidarnos de dos niños, muy caros a Spielberg y al mismo Williams, cuya fantasía sonora proviene directamente de la imaginación infantil: el chico separado de su familia por la guerra al otro lado del mundo y atrapado en un campo de concentración japonés de The Empire of the Sun, y cuya banda sonora incluye una apoteosis coral conmovedora. Y más recientemente los felicísmos sonidos (la celesta impalpable, la figuración aérea de las cuerdas, la cantilena ascendente y misteriosa de las trompas, los danzarines staccati de maderas y metales, los guiños célticos elevados a crescendi emotivos no exentos de oscuridad, y las melodías aladas -pocos compositores como el estadounidense para mimetizar el vuelo-) con los cuales mucho más consistentemente (con excepción hecha del genial Alfonso Cuarón) que ninguno de sus directores cinematográficos logró materializar el universo de infinitas criaturas y dimensiones del mago más célebre de la literatura moderna: Harry Potter. No conozco ninguna declaración de J. K. Rowling, pero yo muy particularmente pienso que más de un tercio de la popularidad de su creación es una deuda que ella tiene con John Williams y los fascinantes temas que compuso para las primeras tres películas. Héroes y espacios que también son música. Un inciso personal: Harry Potter, para mí, son mis dos hijos, entonces de 12 y 10 años, leyendo junntos, en voz alta (en particular El prisionero de Azkaban) las novelas de la Rowling, con el fondo sonoro encima nuestro (ellos dos, cómplices ayudándome a subir y bajar el volumen para dar dramatismo a la lectura) de la música de John Williams. Rodrigo y Victoria podrán crecer, recorrer el mundo, hacer su maravillosa vida, lejana de mis brazos, pero yo los tengo atrapados, detenidos para siempre, en esas noches mágicas que asisten puntuales tras los primeros compases de la música de este genio norteamericano.

La de Ennio Morricone va por otros caminos: mientras con Tarantino, quien lo usa reiteradamente, recicla los temas explotados por Leone, el músico italiano teje sus años de madurez en torno a la carrera de un cineasta sensibilísimo: Giuseppe Tornatore. Desde la cima sentimental de Cinema Paradiso, lo ha acompañado por la casi macondiana historia de Baaría, el conmovedor adiós de Mastroianni en el cine en Stanno tutti bene, en la seducción de Malena, en la intriga de Una mera formalidad, en el relato casi borgesino de La migliore offerta, o en la propuesta postmodernamente neoplatónica del amor en La corrispondenza. Quizás no siempre con el vuelo de la primera, pero pertinazmente intimista, hurgando puertas adentro, en los bolsillos, debajo de la ropa, en la memoria recóndita de sus personajes, con un uso obsesivo acaso, de las fórmulas minimalistas, que ya desde los Westerns de Leone manejaba tan bien. No es el heroismo lo que interesa a Morricone de los seres humanos que los cineastas le muestran en la pantalla, sino los sótanos, las buhardillas, las habitaciones en claroscuro, el viaje silente de sus vidas sólitas, apenas extraordinarias por las dos horas que logran atraernos en pantalla. Lo que no podía decirnos el rostro acerado de Clint Eastwood, los silencios del teléfono de Totó, el polvo inembargable de los habitantes de Baaría, la luz de la pantalla sobre los ojos de la Kamikaze persiguiendo en plasmas y Cds al elusivo profesor de astronomía que hace Jeremy Irons, lo dicen esos arpegios o intervalos consecutivos de las melodías de Morricone.

El Premio Princesa de Asturias ha honrado dos haceres musicales que también sustentan ánimus y ánima del hombre contemporáneo: su irreprimible impulso por escalar las estrellas a caballo de una marea orquestal, y su melancólico transitar por las calles del planeta buscándose a si mismo, apenas en tres o cuatro notas de un piano, una flauta, un fagot, un oboe, o simplemente una voz.

Williams y Morricone, dos hemisferios sonoros del mismo ser humano.