La adolescencia, ese no tan fugaz período en el que el individuo toma una dirección nueva en su desarrollo, planteándose –o replanteándose– el sentido de la vida para construir su propia identidad y organizar sus pensamientos en aras de una responsabilidad social normalmente aceptada. Puede que, inevitablemente, llegue la frustración cuando el joven intente poner en práctica sus recursos cognitivos pero se encuentre con las metas y los límites del entorno. ¿Qué hacer? ¿Resignarse? ¿Buscar distintas y, a veces, improvisadas alternativas?

Esa búsqueda, en parte compartida con el eterno Holden Caulfield de Salinger, es la que sigue y persigue Lucia Stanton, protagonista de Cómo provocar un incendio y por qué, maravillosa novela de Jesse Ball en clave de diario íntimo, que, luego de su debut con Toque de queda, vuelve a ser traducido al español esta vez por la editorial argentina Sigilo.

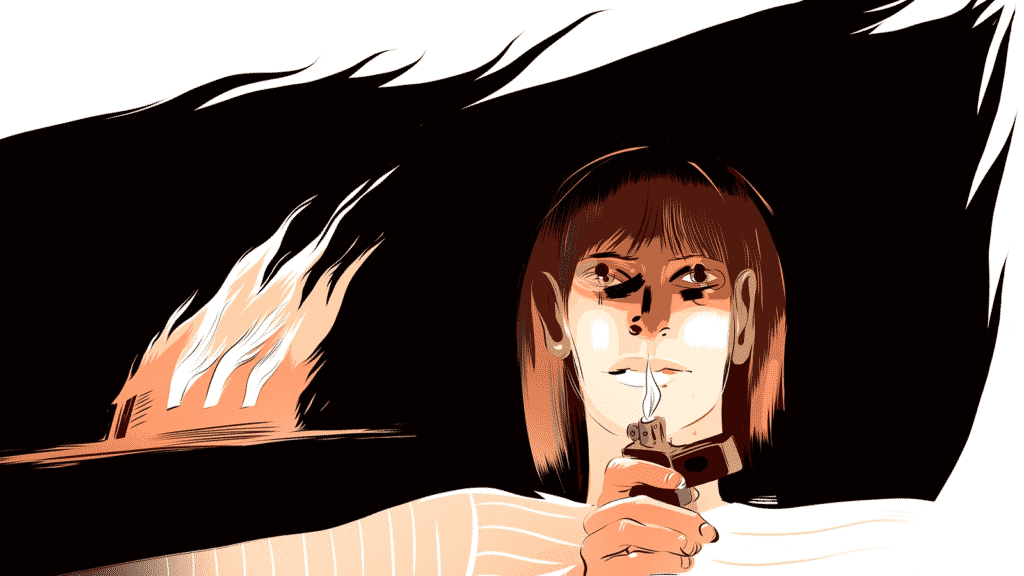

Lucia vive con su tía anarquista en un garaje. Su padre murió hace tiempo; lo único que conserva de él es el Zippo que le regaló. Su madre, internada en un psiquiátrico. Rebelde por naturaleza –o por crianza–, es expulsada del colegio tras agredir a un compañero. Reubicada en uno nuevo, llega a codearse con la Sociedad del Fuego, un grupo de jóvenes incendiarios.

El fuego será, de esa manera, el hilo conductor que guíe a Lucia e interpele a los lectores; que, a través de una chispa, logre iniciar un cambio –al menos en la forma de percibir la realidad para, después, ser llevado a un nivel estructural en cuanto a términos sociales se refiere–. La Sociedad del Fuego quiere compartir desde lo más mínimo y abolir la posibilidad de tener demasiado para luchar, de ese modo, contra los ricos y oligarcas, sin perder de vista que, si bien la propiedad privada es un impedimento para el avance de las civilizaciones, todas las cosas tienen un valor para quien las posee.

Similar a un Prometeo que le roba el fuego a los dioses para repartirlo entre sus pares esparciendo así el conocimiento, Lucia se atará a estas ideas entendiendo que –según dictan los panfletos que ella misma escribe– nadie es permanente y que, mientras uno exista, debe hacer todo aquello de lo que realmente se sienta orgulloso siempre y cuando no actúe igual que un robot.

Como en Quema, de Ariadna Castellarnau, donde las fogatas son sinónimo de despojar al mundo de su pasado, o de acuerdo con Bradbury en su Fahrenheit 451 –“Cuando no se tiene nada que perder, pueden correrse todos los riesgos…”–, los incendios de Lucia, atravesados por un idealista sueño adolescente, significarán dejar una marca, una huella, una quemadura. Para borrar lo que fue. Transformarlo en ruinas. Y reconstruir a partir de las cenizas.